मूलत: मधुबनी से ताल्लुक रखनेवाले सुशांत झा युवा पत्रकार, अनुवादक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने रामचंद्र गुहा की पुस्तकों ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ और ‘गांधी बिफोर इंडिया’ का पेग्विन के लिए अनुवाद किया है। साथ ही उन्होंने पेट्रिक फ्रेंच की किताब ‘इंडिया ए पोर्ट्रेट’ का भी अनुवाद किया है। दूरदर्शन और इंडिया न्यूज में कार्य, एसपी सिंह युवा पत्रकारिता सम्मान-2014 से सम्मानित और सोशल मीडिया में सक्रिय सुशांत ने आईआईएमसी, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढाई है। पूर्णियां पर उनका यह आलेख पढ़ा जाए।

----------------------------------------------------------------------------------------

आधुनिक पूर्णिया जिला भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1770 को हुई थी। ये वो जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी(1757) और बक्सर(1764) की लड़ाई में बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध के नवाब को पराजित कर दिया था और मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने नाम करा ली थी।

पुराने पूर्णिया जिले में आज के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले तो थे ही, साथ ही बंगाल में दार्जिलिंग तक का इलाका था। पूर्णिया जिले की स्थापना कब और किस प्रक्रिया से हुई इसे खोजने का श्रेय पूर्णिया के ही प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ(प्रो) रामेश्वर प्रसाद को जाता है जिन्होंने कई सालो के अथक मेहनत के बाद उसकी सही तारीख और उस जमाने की इमारतों के स्थल तक खोज निकाले। यह लेख मुख्यत: डॉ प्रसाद से हुई बातचीत के पर ही आधारित है।

पूर्णिया का नाम पूर्णिया कैसे पड़ा इसके पीछे कई तरह की किंवदंतियां हैं लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण किसी का उपलब्ध नहीं है। मुगल बादशाह अकबर के समय भारत में जो पहला आधुनिक सर्वे टोडरमल के द्वारा हुआ था(संभवत: 1601) उसमें पुरैनिया शब्द का जिक्र है। यानी पुरैनिया का नामकरण आज से करीब 400 साल पहले हो चुका था।

कुछ लोग इसे पूरण देवी मंदिर से जोड़कर देखते हैं जिसके पीछे संत हठीनाथ और संत नखीनाथ की कहानी है। लेकिन संत हठीनाथ का काल बहुत पुराना नहीं है। वो समय आज से करीब 250 साल पहले का है-लेकिन टोडरमल का सर्वे 400 साल पुराना है-जिसमें पूर्णिया का जिक्र आ चुका है। लेकिन जनमानस में पूरण देवी मंदिर की जो श्रद्धा है उसे देखते हुए कई लोग ऐसी बात जरूर करते हैं।

एक मान्यता यह भी है कि पूर्णिया के इलाके में कभी घनघोर जंगल था, जिस वजह से लोग इसे पूर्ण अरण्य कहते थे। ऐसा संभव है क्योंकि पूर्णिया की अधिकांश बसावट नयी है और आबादी बहुत पुरानी नही है। यहां के जलवायु की वजह से यहां की आबादी ज्यादा नहीं थी और स्वभाविक है कि यहां घना जंगल था। पूर्ण अरण्य यानी पूरा जंगल होने की वजह से लोग इसे पूर्णिया कहने लगें हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इस बात का भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है।

एक तर्क यह है कि यह इलाका पहले काफी दलदली था और यहां नालों, धारों और जलाशयों में काफी ‘पुरनी’ के पत्ते होते थे। पुरनी का पत्ता तालाब या नदी में खिलनेवाले कमल के पत्ते होते हैं-जिसका इस्तेमाल पारंपरिक भोजों में खाने के लिए किया जाता था। भारी तादाद में पूरनी के पत्ता के उत्पादन होने की वजह से हो सकता है कि लोग इस इलाके को पुरैनिया कहने लगें हो-जो बाद में अपभ्रंश होकर पूर्णिया बन गया।

जहां तक पूरण देवी के मंदिर का सवाल है सन् 1809 में पूर्णिया के बारे में हेमिल्टन बुकानन ने एक रिपोर्ट लिखी थी- एन अकांउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया। इसमें इलाके का काफी बारीक विवरण है। लेकिन उस रिपोर्ट में पूरण देवी मंदिर का जिक्र नहीं है, हां उस रिपोर्ट में हरदा के कामाख्या मंदिर का जिक्र जरूर है! यानी ऐसा संभव है कि पूरण देवी मंदिर का निर्माण उस समय तक न हुआ हो!

खैर, उस जमाने के पुरैनिया(जो बाद में पूर्णिया बना-अंग्रेजी में तो कई-कई बार स्पेलिंग बदल गया!) पहला अंग्रेज सुपरवाइजर-कलक्टर बहाल हुआ 14 फरवरी 1770 को और उसी दिन को आधुनिक पूर्णिया जिले का स्थापना दिवस माना जाता है। उस कलक्टर का नाम था-गेरार्ड डुकेरेल। डुकेरल साहब जब कलक्टर बनकर यहां आए तो इलाके में घने जंगल थे, आबादी कम थी और बसने लायक इलाका नहीं था। इतने बड़े इलाके में(आज के तीनों जिले और बंगाल का इलाका मिलाकर) बहुत कम आबादी थी-महज 4 लाख के करीब।

उसी समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसमें बंगाल की एक तिहाई आबादी काल के गाल में समा गई थी। यह बात इतिहास में दर्ज है। पूर्णिया की आबादी के 4 लाख में से 2 लाख लोग मर गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जमीन, अपने जानवर यहां तक की अपने बाल-बच्चों-औरतों तक को बेच डाला था। उस समय डुकरैल को यहां का कलक्टर बनाया गया था। स्थिति वाकई गंभीर थी। नए कलक्टर को आबादी बसानी थी, व्यवस्था कायम करनी थी और हजारों-लाखों लाशों की आखिरी व्यवस्था करनी थी। डुकरैल ने वो सब काम पूरी मुस्तैदी से किया और प्रशासनिक ढ़ाचा खड़ा किया।

लेकिन डुकरैल का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। डुकरैल को उसके अच्छे कामों के लिए बहुत याद नहीं किया गया-जिसका वो हकदार था। दरअसल, डुकरैल से जुड़ी हुई एक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। डुकरैल जब पूर्णिया का कलक्टर बनकर आया तो उसे पता चला कि किसी नजदीक के गांव में एक स्त्री विधवा हो गई है और लोग उसे सती बनाने जा रहे हैं।

इतना सुनते ही डुकरैल सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और उसने उस विधवा की जान बचाई। इतना ही नहीं, डुकरैल ने उस विधवा से विवाह कर लिया और सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपने साथ लंदन ले गया। उस महिला से डुकरैल के कई बाल-बच्चे हुए। कई सालों के बाद अबू तालिब नामका एक यात्री जब लंदन गया तो उसने बुजुर्ग हो चुके डुकरैल और उसकी पत्नी के बारे में विस्तार से अपने वृत्तांत में लिखा।

ये घटना उस समय की है जब भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने संबंधी कानून नहीं बना था। वो कानून उसके बहुत बाद सन् 1830 में में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में बना-जबकि डुकरैल की कहानी 1770 की है। यानी सती प्रथा कानून से करीब 60 साल पहले की। लेकिन डुकरैल को कोई किसी ने सती प्रथा के समय याद नहीं किया, न ही उसे बाद में वो जगह मिली जिसे पाने का वो सही में हकदार था।

*डॉ रामेश्वर प्रसाद ने बिहार सरकार और पूर्णिया के कलक्टर से ये आग्रह भी किया कि कम से कम पूर्णिया में एक सड़क का नाम या पुराने कलक्ट्रिएट से लेकर मौजूदा कलेक्ट्रिएट तक की सड़क का नाम ही डुकरैल के नाम पर रख दिया जाए-लेकिन अपने अतीत से कटी हुई, अनभिज्ञ और बेपरवाह सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।

कल्पना कीजिए, अगर किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई सुधारक हुआ होता तो वहां के लोगों ने क्या किया होता! लेकिन ये भारत है जिसे अपने अतीत पर कोई गौरव नहीं, न ही उसे सहेजने की उसे चिंता है।

डुकरैल के नाम पर अररिया(तत्कालीन पूर्णिया जिला) में आज भी एक गांव है! इसे लोग स्थानीय भाषा में डकरैल भी कहते हैं जो मूल नाम का अपभ्रंश है।

पूर्णिया के भूगोल पर कोसी का भी असर रहा है। एक जमाना था जब कोसी इस इलाके से बहती थी, कभी बहुत सुदूर अतीत में कोसी के ब्रह्मपुत्र में भी मिलती थी। लेकिन ये आज पश्चिम की तरफ खिसककर सुपौल से होकर बहती है और बाद में नीचे गंगा में मिल जाती है। पूर्णिया के इलाके से कोसी कोई डेढ सौ साल पहले बहती थी और जगह-जगह इसके अवशेष नदी की छारन के रूप में अभी भी दिख जाएंगे-जब आप पूर्णिया से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कोसी एक दिन में खिसककर यहां से सुपौल की तरफ नहीं गई। उसमें सैकड़ों साल लगे और लोगों ने अपने आपको उसकी धारा के हिसाब से ढ़ाल लिया। लोग नदियों के साथ जीना जानते थे, इसीलिए कोसी को लेकर किसी के मन में कभी दुर्भाव नहीं पनपा। कोसी हमेशा उनके लिए मैया ही बनी रही-जो लोकगीतों, आख्यानों और किंवदंतियों में दर्ज है।

पूर्णिया की आबादी अभी भी कम है . पहले और भी कम थी। लेकिन इतनी कम आबादी होने की आखिर क्या वजह थी? इसका जवाब पूर्णिया के जलवायू और कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों में छुपा है।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि पूर्णिया में घने जंगल थे और इसकी वजह आबादी का लगभग न होना था। मिथिला और बिहार के अन्य इलाकों में पूर्णिया को कालापानी कहा जाता था-यानी मौत का घर। कुछ लोकोक्तियां इस बात का सबूत है जो हजारों सालों में आमलोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर गढे हैं। एक लोकोक्ति है-‘जहर खो, ने माहुर खो, मरै के हौ त पुरैनिया जो’। यानी अगर मरना है तो जहर-माहुर नहीं खाओ...पूर्णिया चले जाओ!

आज से करीब 100 साल पहले तक पूर्णिया का पानी पीने लायक नहीं था और उससे तरह-तरह की बीमारियां हो जाती थी। पूरा इलाका जंगली और दलदली था। ऐसे में आबादी कैसे रहती? लेकिन सन् 1899 और 1934 के बड़े भूकंप ने कुछ ऐसी भूगर्भीय हलचलें की कि यहां के पानी में बदलाव आया और इलाका थोड़ा रहने लायक हो गया। उस समय तक आसपास के जिलों में आबादी का बोझ बढ़ने लगा था और जमीन पर दबाव भी बढ़ गया था। लोग नए इलाके की खोज में पूर्णिया आने लगे। यहीं वो समय था जब बड़े पैमाने पर केंद्रीय मिथिला, बंगाल और मगध के इलाके के लोगों ने यहां प्रवेश किया और ब़ड़ी-बड़ी जमींदारियां कायम की। इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्णिया की बसावट अपेक्षाकृत नयी है और यहां का हरेक आदमी कुछ पीढ़ियों में आया हुआ प्रवासी है। पूर्णिया में आज अपेक्षाकृत कम आबादी, खुला-खुला इलाका और हरियाली जो दिखती है उसका कारण यहीं है।

पूराने पुर्णिया में करीब 28 बड़ी जमींदारियां थीं जिसमें सबसे बड़ी जमींदारी गढबनैली(बनैली राज) का था जिसके बाद में करीब पांच टुकड़े हुए और जिसका बिहार और बंगाल में शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में काफी योगदान रहा। एक जमींदारी रवींद्रनाथ टैगोर की भी थी, जिसे टैगोर इस्टेट कहा जाता था। अररिया का ठाकुरगंज इलाका उन्हीं जमींदारी थी, जो उन्हीं के परिवार के नाम पर पड़ी थी। फनीश्वरनाथ रेणु की पुस्तकों में जिन जमींदारियों का जिक्र है, वे सब अपने मूल रूप में उस जमाने में थीं।

___________________________________________________

यह आलेख हमारा पूर्णिया साप्ताहिक और इंडिया अनलिमिटेड पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है।

*(

डॉ(प्रो) रामेश्वर प्रसाद ने ऑक्सफोर्ड, भागलपुर और बीन एन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में अध्यापन किया है। पूर्णिया पर शोध को लेकर देश विदेश में चर्चित। बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का लेखन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। संप्रति पूर्णिया में ही रहते हैं)

बिहार में इस वक्त चुनाव की बहार है। राजनितिक दलों में टिकट का बंटवारा लगभग हो चुका है। जिन्हें टिकट मिला वे खुश हैं और जिन्हें नही मिला वे आगे की रणनीति में जुटे हैं। राजनीति तो यही है, आज से नहीं हजारों बरसों से।

बिहार में इस वक्त चुनाव की बहार है। राजनितिक दलों में टिकट का बंटवारा लगभग हो चुका है। जिन्हें टिकट मिला वे खुश हैं और जिन्हें नही मिला वे आगे की रणनीति में जुटे हैं। राजनीति तो यही है, आज से नहीं हजारों बरसों से।

बाबूजी, जब तक आप खड़े थे आपसे आँख मिलाकर बात नहीं कर पाया। मेरी आँखें आपके सामने हमेशा झुकी रही। अब जब रोज यह कहना पड़ता है कि बाबूजी आँखें खोलिए, दवा खाइये...तो मैं घंटों तक अंदर से डरा महसूस करता हूँ। आपसे आँख मिलाने की हिम्मत मैं अब भी नहीं कर पा रहा हूँ।

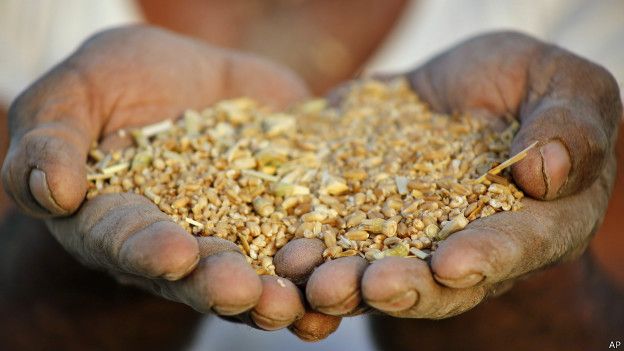

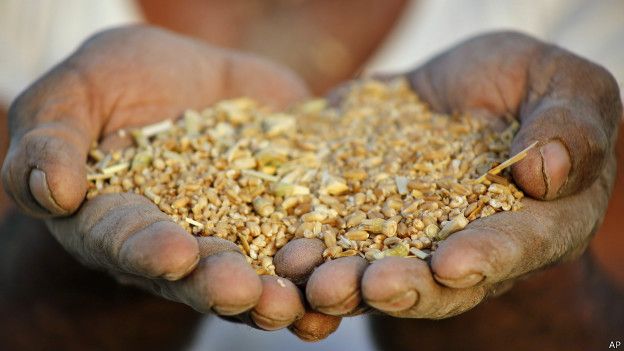

बाबूजी, जब तक आप खड़े थे आपसे आँख मिलाकर बात नहीं कर पाया। मेरी आँखें आपके सामने हमेशा झुकी रही। अब जब रोज यह कहना पड़ता है कि बाबूजी आँखें खोलिए, दवा खाइये...तो मैं घंटों तक अंदर से डरा महसूस करता हूँ। आपसे आँख मिलाने की हिम्मत मैं अब भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है जब बचपन में धान की तैयारी होती थी तो घर के सामने महिलाएं एक गीत गाती थीं. ‘सब दुख भागल कि आइलअगहनमा,

धनमा के लागल कटनिया, भर लो कोठारी, देहरियो, भरल बा, भरल बाटे बाबा

बखरिया अबकी बखारी में भरी-भरी धनमा, छूटी जइहें बंधक गहनमा।” इस गीत में

बखारी और धान के संबंध के बारे में विस्तार से बताया गया है। बखारी, जो

किसानों का अन्न बैंक होता है लेकिन अब यह बैंक गायब होने के कगार पर है और

ऐसे में इस तरह के गीत भी सुनने को नहीं मिलते हैं।

मुझे याद है जब बचपन में धान की तैयारी होती थी तो घर के सामने महिलाएं एक गीत गाती थीं. ‘सब दुख भागल कि आइलअगहनमा,

धनमा के लागल कटनिया, भर लो कोठारी, देहरियो, भरल बा, भरल बाटे बाबा

बखरिया अबकी बखारी में भरी-भरी धनमा, छूटी जइहें बंधक गहनमा।” इस गीत में

बखारी और धान के संबंध के बारे में विस्तार से बताया गया है। बखारी, जो

किसानों का अन्न बैंक होता है लेकिन अब यह बैंक गायब होने के कगार पर है और

ऐसे में इस तरह के गीत भी सुनने को नहीं मिलते हैं।