यादों का एक शहर...

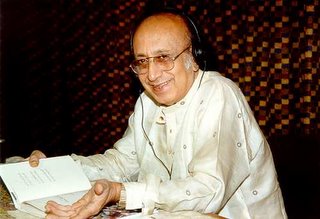

निदा फ़ाज़लीशायर और लेखक

हर छोड़ा हुआ शहर थोड़े अरसे तक जाने वाले का इंतज़ार करता है, लेकिन जाने वाला, जब लंबी मुद्दत तक नहीं आता, तो शहर नाराज़ होकर शहर से बहुत दूर चला जाता है.

मेरे साथ भी ऐसा हुआ.

सन् 65 में ग्वालियर छोड़ के, रोटी-रोज़ी की तलाश में बंबई गया. वहाँ चारों तरफ फैले हुए विशाल समंदरो और आकाश छूते नारियल के दरख्तों से दोस्ती करने में काफ़ी वक़्त लग गया.

जब दोस्ती हो गई तो बंबई ने मुझे वह सब कुछ दिया जो आज मेरी पहचान है. लेकिन इनमें वक़्त का एक बड़ा हिस्सा गुज़र गया. गुज़रे हुए वक़्त के इस दर्द को मैंने एक ग़ज़ल का रूप दिया है, इसके दो शेर यूँ हैं.

कहीं छत थी, दीवारो दर थे कहीं,

मिला मुझको घर का पता देर

सेदिया तो बहुत ज़िंदगी ने मुझे,

मगर जो दिया वह दिया देर से

हुआ न कोई काम मामूल से,

गुज़ारे शबो रोज़ कुछ इस तरहकभी चाँद चमका ग़लत वक़्त पर,

कभी घर में सूरज उगा देर से

बंबई में जब सर पर छत आई, और रोटी पानी से फ़रागत पाई तो छोड़ा हुआ वह नगर याद आने लगा, जो बचपन से जवानी तक मेरे दिन रात का साथी था.

यादों का शहर

मगर मेरी लंबी ग़ैर हाज़िरी से नाराज़ होकर, वह वहाँ अब नहीं था जहाँ मैं बंबई आते समय उसे छोड़ गया था.

घर को खोजें रात दिन, घर से निकले गाँववो रस्ता ही खो गया, जिस रस्ते था गाँव

मुझे भी मेरा गाँव फिर नहीं मिला, मिलता भी कैसे, जिनके पास वह अपना पता-ठिकाना छोड़ के गया था उनमें कुछ बुज़ुर्ग पेड़ थे, कुछ रास्तों के मोड़ थे. एक दो मंजिला इमारत की सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की थी. अब इन में कोई भी अपने स्थान पर नहीं था.

मगर वो ग्वालियर जो मैंने जिया वह आज भी मेरे साथ है. यादों के रूप में.

इन यादों के दो रूप हैं. एक वह, जो मैंने देखा था या जिया था. दूसरा रूप वह था जिसके बारे में मैंने, बड़ी उम्रों की ज़ुबानी सुना था, या पुस्तकों में पढ़ा था.

इस देखे हुए और सुने हुए या पढ़े हुए ग्वालियर के बेशुमार चेहरे हैं. इनमें एक चेहरा साहित्य का भी है.

ग्वालियर में ग़ज़ल की शुरूआत, शाह मुबारक आबरू से होती है, जो मुहम्मद शाह के जमाने के शायर थे. वह सूफी शेख मुहम्मद ग़ौस ग्वालियरी की औलाद में थे.

ज़्यादा चाहत भी कभी दूसरे की मुसीबत बन जाती है, इस दरख्त के साथ भी यही हुआ. कभी जो छतनार पेड़ था अब ऊन कटी भेड़ के समान था. कभी यहाँ बगुले और तोते मँडराते थे. अब नंगी शाखों पर बैठे कौवे काँय-काँय फ़रमाते हैं

यह वही सूफ़ी थे जो मुग़ल सम्राट अखबर के नौ रत्नों में एक रत्न तानसेन के भी गुरू थे. तानसेन का मज़ार आज भी ग़ौस साहब के मज़ार के पास, भारत के संगीतकारों की आस्था का केंद्र है.

मैं जब तक वहाँ था, इमली का एक घना वृक्ष इस मज़ार पर छाँव किए हुए था. संगीत प्रेमी जब वहाँ आकर श्रद्धा के फूल चढ़ाते थे, तो एक दो पत्तियाँ इस पेड़ से तोड़कर, मुँह में रख कर जाते थे, उनका विश्वास था कि इमली की इन पत्तियों के चबाने से आवाज़ में मिठास पैदा होगी.

पता नहीं, इस श्रद्धा से कितनों को लाभ मिला लेकिन यह हक़ीकत है, वह पेड़ जो की सैकड़ों का विश्वास था अब ऊपर से नीचे तक बेलिबास है.

ज़्यादा चाहत भी कभी दूसरे की मुसीबत बन जाती है, इस दरख्त के साथ भी यही हुआ. कभी जो छतनार पेड़ था अब ऊन कटी भेड़ के समान था. कभी यहाँ बगुले और तोते मँडराते थे. अब नंगी शाख़ों पर बैठे कौवे काँय-काँय फ़रमाते हैं.

एक बार उस्दात हाफ़िज़ अली खाँ के बड़े बेटे, सरोद नवाज़ मुबारक अली खाँ मेरे साथ थे. मैंने जब इस संबंध में उनसे बात की तो उन्होंने कहा,

'यह मज़ार का ही चमत्कार है कि कौवे जो सदियों से बेसुरे माने जाते हैं, यहाँ आकर जो काँय-काँय करते हैं तो उसमें भी लय और सुर जगमगाता है".

मुबारक अली खाँ, मौजूदा उस्ताद अमजद अली खाँ के बड़े भाई थे, जिन दिनों मैं ग्वालियर में था उन दिनों वह एक स्थानीय संगीत कॉलेज में, संगीत की शिक्षा देते थे.

वह जब भी मिलते थे संगीत पर कम बोलते थे, अदब और साहित्य पर ज़्यादा बात करते थे.

वह अक्सर कवि सम्मेलनों और मुशायरों की महफ़िलों में जाते भी थे, और अपनी जेब से ख़र्च करके, उन दिनों में ग्वालियर के अच्छे कवियों और शायरों को बुलाते भी थे.

रुझान

उन दिनों के कवियों और शायरों में प्रगतिशीलता का रूझान बहुत था.

इन कवियों-शायरों में शिवमंगल सिंह सुमन, जाँ निसार अख़्तर, मुकुट बिहारी सरोज और वीरेन्द्र मिश्र के नाम ख़ास हैं.

इन्हीं के साथ उन शायरों और कवियों के नाम थे, जो साहित्य में राजनीति के दख़ल को जायज़ नहीं समझते थे.

इनमें दुआ डिबाहवी, रियाज़ ग्वालियरी, अनवर प्रतापगढ़ी और दूसरे थे. कविता लिखी भी जाती है और सुनी भी जाती है.

कुछ ऐसे होते हैं, जो लिखते तो अच्छा हैं, मगर कविता सुनाने की कला से नावाकिफ़ होते हैं और इस तरह जो रचना काग़ज़ पर रिझाती है वह श्रोताओं में आकर थकी थकी सी लगती है.

जाँ निसार नर्म लहज़े के अच्छे रूमानी शायर थे... उनके अक्सर शेर उन दिनों नौजवानों को काफ़ी पसंद आते थे.

कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ अपने प्रेम-पत्रों में उनका इस्तेमाल भी करते थे– जैसे,

दूर कोई रात भर गाता रहातेरा मिलना मुझको याद आता रहा

छुप गया बादलों में आधा चाँदरौशनी छन रही है

शाखों सेजैसे खिड़की का एक पट खोलेझाँकता है कोई सलाखों से

लेकिन अपनी मिमियाती आवाज़ में, शब्दों को इलास्टिक की तरह खेंच-खेंचकर जब वह सुनाते थे, तो सुनने वाले ऊब कर तालियाँ बजाने लगाते थे.

जाँ निसार आखें बंद किए अपनी धुन में पढ़े जाते थे, और श्रोता उठ उठकर चले जाते थे.

इस संदर्भ में सुमन जी का कोई जवाब नहीं था, केवल सुनाते नहीं थे, आवाज़ के उतार चढ़ाव और आखों और हाथों के इशारों से ऐसा माहौल बनाते थे, कि सुनने वाले, कविता से अधिक उनके ड्रामाई अंदाज़ पर फ़िदा हो जाते थे.

सुमन जी की इस ड्रामाई काव्य-प्रस्तुति के सामने अगर कोई दूसरा नाम याद आता है तो वह नाम है कैफ़ी आज़मी का.

कैफ़ी आज़मी को भी कुदरत ने सुमन जी की तरह शरीर और सूरत से काफ़ी आकर्षक बनाया था. लंबा क़द और भारी साफ़ आवाज़ के साथ इन दोनों को सुनना, उन दिनों की मेरी ख़ूबसूरत यादें हैं.

कैफ़ी आज़मी, बड़े-बड़े तरन्नुमबाज़ शायरों के होते हुए अपने पढ़ने के अंदाज़ से मुशायरों पर छा जाते थे. एक बार ग्वालियर के मेलामंच से कैफी साहब अपनी नज़्म सुना रहे थे.

तुझको पहचान लियादूर से आने वाले,जाल बिछाने वाले

दूसरी पंक्तियों में ‘जाल बिछाने वाले’ को पढ़ते हुए उनके एक हाथ का इशारा गेट पर खड़े पुलिस वाले की तरफ था. वह बेचारा सहम गया.

उसी समय गेट क्रैश हुआ और बाहर की जनता झटके से अंदर घुस आई और पुलिसवाला डरा हुआ खामोश खड़ा रहा, भीड़ के इस हल्ले को भी कैफ़ी की पाटदार आवाज़ ने मुशायरे को ख़राब नहीं होने दिया.

बुजुर्गों की ज़ुबानी सुनी हुई, ग्वालियर की एक घटना याद आती है.

नारायण प्रसाद मेहर और मुज़्तर ख़ैराबादी, ग्वालियर के दो उस्ताद शायर थे.

मेहर साहब दाग़ के शिष्य और उनके जाँनशीन थे, मुज़्तर साहब दाग़ के समकालीन अमीर मीनाई के शागिर्द थे. दोनों उस्तादों में अपने उस्तादों को लेकर मनमुटाव रहता था, दोनों शागिर्दों के साथ मुशायरों में आते थे और एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते.

मुजतर के बारे में कहा जाता है, वह शेर इस तरह सुनाते थे कि शेर तस्वीर बन जाता, मुज़्तर ने शेर सुनाया.

ज़माना रोटियों पर फ़ातेहा मुर्दों की देता है

हमारे वास्ते लाया है

वह शमशीर के टुकड़े

मुज़्तर ने शेर को इस तरह पेश किया,

कि मेहर साहब सारी रंजिश भूल कर शेर सुनते ही लोट-पोट हो गए और चीख़-चीख़ कर दाद देने लगे.

मुशायरा ख़त्म होने के बाद जब उनके शागिर्दों ने उन्हें शेर दोबारा सुनाकर पूछा कि इसमें ऐसा क्या था कि आप इतनी तारीफ़ करने लगे तो बोले,

"शेर वाकई बुरा है, लेकिन वह कमबख़्त इस तरह सुना रहा था कि अचानक मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई, जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रही है."

नारायण प्रसाद मेहर ने इस छंद में उस मुशायरे में जो ग़ज़ल सुनाई थी उससका मतला यूँ है,

मिले हैं यूँ मुझको मेरे ख़्वाब की ताबीर के टुकड़ेमुझे भेजे हैं उसने मेरी ही तस्वीर के टुकड़े

मुज़्तर, जाँनिसार अख़्तर के वालिद और गीतकार जावेद अख्तर के दादा थे.

No comments:

Post a Comment